內容簡介

本遊記貫串著聖嚴法師亞、美、歐三洲的遊化行蹤,

讓您一探日本、捷克、比利時、美國、臺灣等的佛教。

隨著聖嚴法師廣博的見識、清新流暢的筆調,引領您追探世界佛教的堂奧。

是一部佛教歷史的紀錄,更是一部引人深思的智慧寶典。

東京的夏天,太陽特別熱,而那間閣樓是西曬;

冬天下雪時冷,融雪天更冷,而那間閣樓的窗戶,正好面迎西北風;

秋天的東京雖好,也有悶熱的日子;

唯有春天最舒服,可惜也照不到上午的春陽。

不過我從未動過要搬家的念頭,因我曾見佛典中的記述說,有福德的菩薩雖住阿鼻地獄,猶如三禪天上,

無福之人縱然被帶上三十三天,仍感水深火熱。

對我而言,那是個「道場」。

度過冬天,便是春天,度過夏天便是秋天,總是會有好日子在望。

--聖嚴

目錄

自序

一、第二屆中華國際佛學會議

二、二十六篇論文

三、應邀而來的佛教學者

四、我寫「三聚淨戒」

五、會場外的活動.五大特色

六、臺灣英文雜誌社

七、日本訪問團的組成

八、臺北到東京

九、曹洞宗的駒澤大學

一○、東京大學

一一、飯館.鄉土館.山喜房.本納寺

一二、造訪我春夏秋冬的道場

一三、煥然一新的立正大學

一四、池上本門寺

一五、後樂園.晚餐

一六、從東京到京都

一七、水谷幸正先生.禪味

一八、知恩院.金閣寺

一九、佛教大學的通信教育與晚宴

二○、牧田諦亮先生.東大寺

二一、奈良寺院.嵯峨野湯豆腐

二二、黃檗山萬福寺

二三、寶藏院的《鐵眼藏》

二四、《中外日報》.其中堂

二五、興聖寺

二六、綜合檢討會

二七、禪七.電視臺.中學.禪修營

二八、法鼓學院.香港

二九、法鼓傳薪

三○、我們都是「萬行菩薩」

三一、前往布拉格

三二、捷克斯拉夫

三三、布拉格的春天

三四、舊城廣場.查理橋

三五、古教堂.鍊金街

三六、演講.找行李.訪問

三七、古文化.道場.博物館.光音無限

三八、布拉格的寒山.修道院中講「無常」

三九、漢學部.法師的俗家.已無死刑

四○、橋頭堡

四一、東方研究所

四二、哲學院.禪學會

四三、蘋果與梨子.猶太墓園.神話

四四、博物館演講.雲遊僧

四五、歐洲宗教藝術.前往布魯塞爾

四六、森林修道院

四七、魯汶大學

四八、古修道院遺跡

四九、回到紐約

五○、聖路易士的華盛頓大學

五一、伊利諾州立大學

五二、印第安那州的普渡大學

五三、俄亥俄州的兩所大學

五四、密西根大學

五五、伊薩卡的康乃爾大學

五六、哈佛大學

五七、哈佛宗教學院.麻省理工學院

五八、國際弘化.十六年的回顧

序 / 後記

【自序】

近幾年來,我的年歲越來越老,弘化的活動項目及其空間,卻越來越多也越來越廣,我的工作越多,所能支配的時間也越少了。

去(一九九二)年十月九日,從臺北啟程,走訪了歐洲的捷克首都布拉格市,比利時首都布魯塞爾市,到達美國的紐約市,已是十月十九日下午,過了一日兩晚,又趕往美國的中西部及東部,在九天之間,到了七個州,共在九所大學,以及五個華人社團,做了十四場次的演講及佛學座談會。

回到紐約的東初禪寺之後,由於天普大學名教授傅偉勳博士的推薦,要我為他策畫的《當代學人學思歷程》叢書,撰寫一冊自?傳性質的小書,那套叢書的作者陣容,包括留美學人余英時、杜維明、傅偉勳等,大陸學人湯一介、樂黛雲、嚴家其等,臺灣學人李亦園、徐佳士等,香港學人金耀基、劉述先等,共計十四位,全是知名於國際學術界的大學問家,我是唯一的宗教師,不僅代表佛教界,也代表宗教界,所以縱然忙得無法撰寫,還是在陳果綱仁者不眠不休地協助之下,以兩週的時間,趕出了一冊八萬多字的《聖嚴法師學思歷程》,於十二月中旬寄交臺北的正中書局出版。

我在撰寫《聖嚴法師學思歷程》的同時,也著手另一冊遊記,那便是本書《春夏秋冬》,自一九九二年十一月十八日開始,由吳果慕仁者錄稿,經過潤色修飾,由盧果乘及姚果莊等仁者,抄成清稿,已到本(一九九三)年的元月四日上午,當天晚上,我便從紐約趕回了臺北。

本書一共五十八篇,約十萬多字。記述我於一九九二年七月五日至一九九三年元月四日之間的所遇所行及所感。其活動的空間範圍,則包括了臺灣、日本、香港、捷克、比利時、美國中西部及東部,值得記述並也應該介紹的是:

(一)我們的中華佛學研究所,召開了第二屆國際佛學會議,為臺灣的佛教國際化及學術化,又向前推進了一步。

(二)為了考察日本佛教的教育設施及寺院建築,組成日本親善訪問團,行程雖僅七天,足跡所至,則有代表現代化的東京都,以及保存著古文化的京都與奈良。特別是回到了我在東京留學時代的母校立正大學,以及訪問了當年居停的小閣樓,勾起我許多的回憶,我曾在那裡,春夏秋冬,年復一年,給我歷練,助我成長,是我養成學業的搖籃,是我增進慧業的道場。也讓我更深切地體驗到,凡是給我生活空間與生存因緣的時段,都有我的搖籃,都是我的道場。

(三)我初次訪問了歐洲的捷克及比利時,那兒是拉丁語系古文化的中繼站,雖在物質條件方面比較落後,歐洲宗教及藝術精神的氣息,則相當濃馥。在那兒可以讓你明白歷史不再回頭,它又能夠讓你品味到現代歐美文化的源流,也是那樣地淳美。

(四)第四度應邀至美國中西部諸州,第三度遊化美國東部諸州,所到之處多係名門學府,有的是故地重遊,有的是初次訪問,由於物換星移,許多地方人事變動,使我頗有訪舊如新、無常迅速之感。

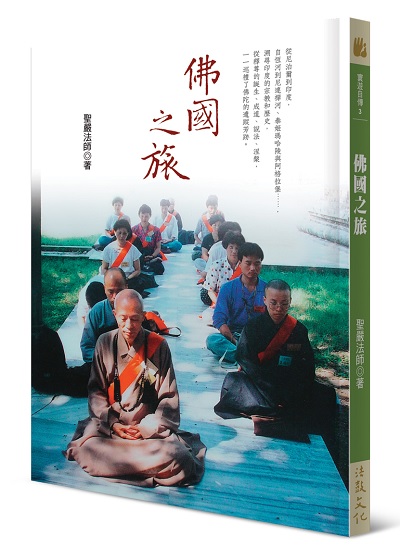

本書的命名,是從本書第十二篇〈造訪我春夏秋冬的道場〉而來,那兒是我從中年時代走出後一半個人歷史的轉捩點,感觸良深。亦是我一生之中最清閒,也極忙碌的階段。在忙中修學佛法,也在忙中讀書寫作,無論春夏,不問秋冬,每年、每季、每月、每日、每時,乃至每一秒鐘,都是那麼珍貴有用。使我在忙中偷閒充實自己,也在忙中偷閒奉獻他人。讓我體會到生命固然可貴,光陰尤足珍惜。本書是我出版了《法源血源》、《佛國之旅》、《金山有?》、《火宅清涼》、《東西南北》之後的第六冊遊記。本書的原稿自紐約帶回臺北,交給東初出版社,已經整整三個月,在見正法師及陳果旻仁者的襄助之下,早已編校成書,為了先給《法鼓雜誌》連載,也因等待我寫自序,所以尚未出版。

可是這次我從國外回來之後,一出桃園國際機場,便開始了非常緊密的活動日程,內內外外地忙著開會、演講、指導禪修、規畫法鼓山文教基金會的各項制度、主導農禪寺四眾弟子的修學及弘化,推展中華佛學研究所的教務及行政,忙著我見人、人看我,不僅日日有會議,最多一日之中主持五場會議,處理十多項事務。這趟回國的三個月中,在報紙的媒體出現率,平均三、兩天,即有一次,在臺視、中視、華視三家電視臺,竟給了我二十三次介紹及播映的機會。當然,我也天天忙著害病,傷風感冒、腸胃失衡、頭暈目眩、四肢痠軟,故也餐餐服藥,常常打針,為我治療的中西醫生多達七位。因此有人戲稱我是四多法師:多忙、多病、多產、多新聞。其實在這期間,忙得我連為本書寫序的時間都沒有,那還能算多產作家。

四月六日中午,法鼓山有一個三千人參加的「整地前灑淨大悲法會」。四月七日,我要去接受「吳尊賢文教公益基金會」的全國「愛心獎」受獎典禮。四月八日一早,便將陪同法鼓山四眾弟子組成的「大陸佛教聖跡巡禮團」一百一十三人,由臺北搭飛機,經香港,進入中國大陸的雲南、四川、西藏,做十八天的佛教古寺訪問。我便不得不於凌晨三點起床,趕寫完這一篇序文。

一九九三年四月六日清晨,聖嚴自序於臺北北投農禪寺