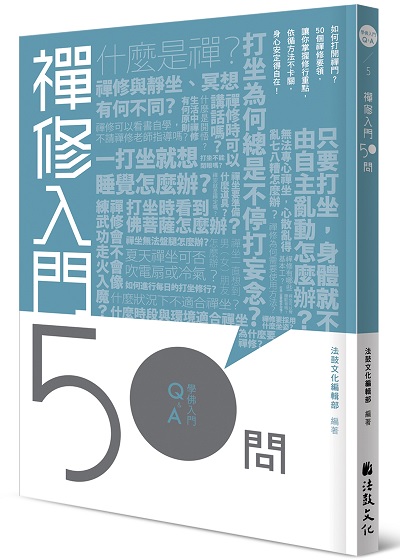

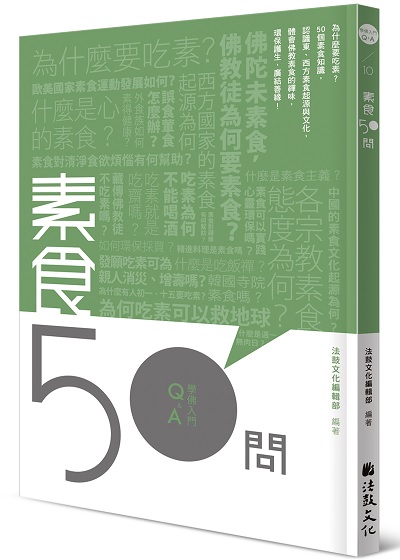

內容簡介

佛菩薩有求必應嗎?

50個了解佛菩薩的關鍵,讓你與佛菩薩心心相印,念念都平安!願願皆滿願!

面對佛菩薩總是遇到這樣的問題:

佛菩薩到底從何而來?

真的有佛國淨土嗎?

佛菩薩為何可以千變萬化?

你想知道:

佛教有哪些非認識不可的佛菩薩?

如何學習佛菩薩的慈悲與智慧?

本書針對學佛新手,量身設計50個認識佛菩薩入門問題,共分四大單元:

1。學佛成佛,學菩薩做菩薩

2。成佛有方法

3。非認識不可的佛菩薩

4。與佛菩薩心心相印

幫你掌握學習佛菩薩需要知道的事,讓你能與諸佛菩薩同在一起!

目錄

1。學佛成佛,學菩薩做菩薩

Q1:什麼是佛?

Q2:什麼是菩薩?

Q3:為何諸佛皆出於人間?

Q4:佛陀如何由人成佛?

Q5:什麼是如來十號?

Q6:佛有哪三十二相?

Q7:什麼是三身佛?

Q8:什麼是佛國淨土?

Q9:什麼是發菩提心?

Q10:什麼是所有佛菩薩必發的誓願?

Q11:佛的身旁為何有脇侍菩薩?

Q12:佛菩薩無所不能,有求必應嗎?

Q13:佛為什麼要度眾生?

Q14:佛教不主張偶像崇拜,為何還要造佛像?

Q15:人人都可以成佛嗎?

2。成佛有方法

Q16:如何學佛菩薩發願?

Q17:菩薩戒為何是三世諸佛的搖籃?

Q18:什麼是四無量心?

Q19:什麼是四攝法?

Q20:如何持誦佛菩薩名號?

Q21:如何持誦佛菩薩咒語?

Q22:如何持誦佛菩薩經典?

Q23:為何要拜佛?

Q24:家中佛堂如何供佛?

Q25:如何實踐菩薩行?

3。非認識不可的佛菩薩

Q26:釋迦牟尼佛是誰?

Q27:阿彌陀佛是誰?

Q28:藥師佛是誰?

Q29:阿閦佛是誰?

Q30:觀世音菩薩是誰?

Q31:文殊菩薩是誰?

Q32:普賢菩薩是誰?

Q33:地藏菩薩是誰?

Q34:彌勒菩薩是誰?

Q35:大勢至菩薩是誰?

Q36:虛空藏菩薩是誰?

Q37:伽藍菩薩是誰?

Q38:韋馱菩薩是誰?

4。與佛菩薩心心相印

Q39:為什麼念一句「阿彌陀佛」就可以往生淨土?

Q40:阿閦佛與藥師佛的東方淨土是一樣的嗎?

Q41:不動如來是不動明王嗎?

Q42:觀音菩薩真的有求必應嗎?

Q43:觀音菩薩有幾種應化身?

Q44:地藏菩薩是閻羅王嗎?

Q45:修持地藏法門易招感鬼神嗎?

Q46:眾生無邊,地藏菩薩能度盡地獄眾生嗎?

Q47:為什麼說文殊菩薩智慧第一?

Q48:為何普賢乘象、文殊騎獅,成對出現?

Q49:彌勒菩薩是布袋和尚嗎?

Q50:為什麼彌勒菩薩是佛陀接班人?

【導讀】與佛菩薩同願同行–陳清香

根據美國探索集團教育部門(Discovery Education)所提供的信息,認定全世界具規模的五大宗教是:印度教、伊斯蘭教、佛教、基督教、猶太教,此五大宗教不但信徒眾多,流傳久遠,且跨越不同的種族與國界,成為國際性的宗教,各自創出不同信仰的宗教文化,色彩繽紛、燦爛奪目。

佛教既是此五大宗教的其中之一,可知站在全球的文明演變史與文化發展史上,是占有舉足輕重的地位。而回溯兩千六百年前,釋迦世尊在印度菩提迦耶菩提樹下,悟道成等正覺,成了人間的第一位「佛陀」。又走到鹿野苑初轉法輪,教化五比丘為佛弟子,此具足了佛、法、僧三寶,佛教正式立教。

而自立教以來,佛法先自恆河流域,逐漸向印度南北流布,北傳向西北的印度河流域上游,入中亞,至中土,南傳越過孟加拉灣,流播東南亞一帶。佛法教義也由原始佛教,演為部派佛教、小乘佛教,而大乘佛教。

以中國學術史而言,自漢代以下,佛法便與儒家、道家共為三大思想主流之一,影響著漢民族的信仰生活。尤其在五世紀的北魏創出第一階段的隆盛期,至七、八世紀的大唐,更創出第二階段的輝煌期。當其時,佛教石窟寺院林立,佛化大行,長安被譽為全世界文明的重心。

透過中土佛教文明的昌盛與高度影響力,佛教也流向朝鮮、日本、西藏,再加上東南亞,成為全亞洲人共同的信仰。

就佛教的內涵而言,那不只是一種宗教,其教義不是對神的信仰與依賴,而是對十方三世的宇宙認知,對具三難八苦的人生體悟。佛教既具有圓融無礙的義理思維,又因諸佛菩薩的願力加持,且強調秉持著自力觀與因果觀,任何人只要信仰佛陀的教化,依教奉行,依法修持,祛除迷惑,必能離苦得樂,邁向成等正覺的佛陀之途。因此,佛教義理,既是一門哲學,佛教信仰,更是智者與覺者的信仰。

而佛法的流布過程中,釋迦世尊示現涅槃後,最初五百年中,佛弟子是不以人間的形相來紀念世尊,只以菩提葉、法輪、金剛座、佛足等圖像做為象徵的符號,以示佛陀法身的所在。直至一世紀前後,在貴霜帝國迦膩色迦王的倡導下,興起大乘佛法,同時也創作了全世界第一尊人間像的佛像,不過此具希臘阿波羅神面貌的人間像佛像,卻不同於一般的人間像或神像,為表現是成等正覺的大智慧者,因此具「三十二相、八十種好」。但是此「三十二相、八十種好」中,比較明顯形諸圖像者,為「頂有肉髻、項有圓光、眉心白毫」等,此特徵經歷了兩千年來,始終是佛像的標竿,無可取代。

若將「三十二相、八十種好」簡單歸納之,佛像的姿勢,尤其是坐姿,其實是代表戒、定、慧三無漏學,是三藏十二部佛法的總綱。首先,若仔細瞻禮佛容聖相,便可發現端莊圓滿的五官中,佛的眼簾是下垂的,此種眼神,一者,代表慈悲;二者,象徵反觀自省,是嚴守戒律的表現。其次,再巡禮結跏趺坐的佛像,那雙腿穩定的坐姿、挺拔的腰背、凝神的表情,若再加雙手疊於腹前作「禪定印」者,則「禪定」的意涵,更發揮得淋漓盡致!再者,前述的「頂有肉髻、項有圓光、眉心白毫」等特徵,則都是智慧的展現。因此,仔細瞻禮佛相,也是一種修持戒、定、慧的法門。

至於菩薩像,最早問世者,是為彌勒菩薩,是貴霜帝國貴族的裝扮,傳入中土後,更盛行了觀音、文殊、普賢、地藏等四大菩薩的信仰。

在佛法的十法界觀中,分成四聖與六凡,六凡是指天、人、阿修羅、畜生、餓鬼、地獄等,又稱六道,是世間法,處於六道的眾生,依業力而一直在輪迴之中。至於四聖是指佛、菩薩、緣覺、聲聞等四個法界,是出世間法,不受輪迴之苦者。而人,屬六道的眾生之一,既無天道的享樂無盡,亦無下三道眾生的受苦無量。因此,處在人世,正是立定修行目標,出離六道輪迴的好時機,何況而今我輩何幸能生活在佛教興盛的國度,正所謂:「人身難得今已得,佛法難聞今已聞,此身不向今生度,更向何生度此身?」

《佛菩薩50問》一書,將深奧的佛理,以淺顯易懂的文字,逐條解析,以便未熟悉佛法的朋友,得以建立佛緣,是功德無量!

法鼓文理學院兼任教授

陳清香

乙未春日於士林志成園畔匆促行筆

精采書摘

Q15:人人都可以成佛嗎?

佛教認為佛陀是已經覺悟的眾生,而眾生則是尚未覺悟的佛陀。佛不但說人人都有佛性,甚至說人人本來就是佛。每個人都具有成佛的可能性,只是因為被煩惱蒙蔽而變成眾生。如果沒有佛性,人便不可能成佛、不能悟道。因此,學佛要對佛法有信心,相信自己有佛性,有覺悟成佛的可能性。

諸佛菩薩教化的對象主要是人。在各部佛經裡,佛陀說法時,主要的請法與聽法者,是人間身的僧俗弟子,而修行佛法,也以在人間最適合。在六道中,天上的眾生太有福報,不易起精進心修行佛法,在畜生道、地獄道、餓鬼道的眾生,因處境痛苦難以修行佛法,唯有人世間是苦樂參半,能讓人懂得要離苦得樂,就要修學佛法。

一般動物只會照顧同類,不會擴及異類,甚而同類相殘互食。只有人類才能分辨善惡,為善者有慈憫心,除了關懷人類之外,還能愛護其他一切有生命之動物,此乃基於佛法所說眾生平等的觀點。雖然人類之中也有剛強難化的人,可是比起其他類別的眾生,又較容易理解佛法和修行佛法了。

自己未度先度人

菩薩行者有兩個條件:利人即利己,人成即佛成。菩薩初發心,未度自己先度人,這是大乘菩薩的精神。我們要努力為人而不為自己。例如我們思考工作的意義,工作不只是為了養家糊口,而是能為大眾奉獻一己的服務力量。若能以這種觀念利人,便是利己,也自然而然會水到渠成,得到社會的尊敬。

人成即佛成

太虛大師說「人成即佛成」,意思是每個人都應該要盡自己的責任,盡自己的義務,盡自己的本分。若能對一切眾生盡到平等救濟的責任,就是「人成即佛成」的內涵。

因此,若能先把「人」做好,就能進一步來觀照原本具足的「佛性」,明心見性,解脫成佛。

Q14:佛教不主張偶像崇拜,為何還要造佛像?

佛教最初的佛像,相傳是佛陀在世的時候,曾經上生到忉利天宮為母親摩耶夫人說法,長達三個月不在人間,當時僧俗弟子們非常想念佛陀以及佛的種種教化,於是優填王便延請工匠雕刻佛陀聖像,最終完成一尊五尺高的旃檀木佛像,之後優填王每天頂禮佛像,一如佛陀仍在人間遊化示教的景況。

憶念佛的功德

在佛陀涅槃後一百年左右,人們也開始以各種不同的事物做為佛的象徵,例如法輪、菩提樹、佛塔等,並透過這些物件來憶念佛的功德。

多數佛教徒將佛像當作神祇來崇拜,是無可厚非的,因為諸佛菩薩的法身遍一切處,只要眾生有所求,諸佛菩薩就會有回應,但這僅僅是「仰信」的階段。如果從正信、實踐的角度入手便會發現,佛像其實是佛教徒修行的工具。

禮佛如佛在

禮佛如佛在,不論是木雕、銅作或泥塑,佛像做為一種修行上的提醒,可以幫助我們在拜佛的時候,憶念起諸佛菩薩的大願及種種教化事蹟,時時刻刻提醒自己勇猛精進,以佛菩薩為菩提道上的典範,這才是禮拜佛像的真義。

透過拜佛,將信仰的力量感通佛菩薩的悲願,從而生起信心、恭敬心、感恩心、慚愧懺悔心,因此修行的根本不在於聖像本身,而是從禮拜中內觀自省,讓身心更為清淨、柔軟、謙和,禮佛的當下也就是在禮拜自性佛。

Q18:什麼是四無量心?

慈悲喜捨,稱為四無量心,又名四等心、四梵行,是佛教最基本的修持。

普利無量眾生

慈悲喜捨的意涵:一、慈無量心能與樂。二、悲無量心能拔苦。三、喜無量心見人離苦得樂而生喜悅。四、捨無量心即捨如上之心不好執著,又能怨親平等,捨怨親想。

有﹁慈悲﹂才會布施,而布施不著相,就是「喜捨」。

四無量心,事實上就是用四種大平等心、大智慧心、大慈悲心,平等對待一切眾生,行大布施。四無量心也是大菩提心的內容,成佛的基礎。因為﹁無量﹂即是大,若能修成大慈、大悲、大喜、大捨,就是大雄大力的佛陀了。

念念皆生淨土

一念清淨,一念即見淨土,十念清淨,十念即是淨土,念念清淨,念念皆生淨土。只要一念與佛的慈悲喜捨心相應,我們眼前所處的世界即佛國淨土,此時所見之眾生,將都是修四無量心之眾生。

因此,我們如果希望人間淨土在面前出現,就要練習修行四無量心,我們周圍的環境就會如同佛國淨土般清淨。如果能夠恆常修持四無量心,在成佛時,周遭都會是修行四無量心的眾生,生到我們的國土中來。

修持四無量心,你將會發現,生活周遭的人們變得為之不同,充滿溫暖喜悅。反之,如果你的慈悲喜捨之心生不起來,一則不易成就佛國淨土,二則即使佛在面前,也見不到佛。

Q13:佛為什麼要度眾生?

所謂度眾生,是佛在發成佛大願時,所立的誓願,也是在沒有成佛之前,尚有自我中心時,所抱持的心願,所以在未成佛前的凡夫或菩薩,是有眾生可度的。如同《金剛經》說︰「彼非眾生,非不眾生。」又說︰「眾生者,如來說非眾生,是名眾生。﹂又說︰﹁實無有眾生如來度者,若有眾生如來度者,如來則有我、人、眾生、壽者。」

沒有眾生可度

可是成佛之後,沒有了二元對立的現象,因此,就既沒有了被度的眾生,也沒有能度眾生的佛了,否則便是對立。只要有能度與被度的關係,便不圓滿,並沒有親證法身的全體;因為一旦親證法身的全體,就無內、無外、無彼、無此。因此《金剛經》又說︰「善男子、善女人,發阿耨多羅三藐三菩提心者,當生如是心︰我應滅度一切眾生,滅度一切眾生已,而無有一眾生實滅度者。」

未成佛時的發心菩薩,都要度眾生,故有眾生可度。因從菩薩的立場來說,一定有眾生可度,到了初地以上的菩薩,雖已經知道沒有眾生可度,但他還要度眾生;到了八地以上的菩薩,則是自然運作度眾生,自己卻已經不再有度眾生的努力心。

眾生自度

因此,到了成佛之後,便已不度眾生,實無眾生可度,而是眾生自度,以其善根、福德、因緣的多少,而能感得佛與菩薩的化現而做救濟;那是眾生心中的佛與菩薩,不是佛與菩薩的本身。

當自己成佛之後,是接受一切眾生的感應,而非佛去感應眾生。所以,一切諸佛成佛之後,他是全知、遍知的,因此名為正遍知覺,有求必應—眾生有求,諸佛必應。

Q12:佛菩薩無所不能,有求必應嗎?

眾生有所「求」,佛菩薩即有所「應」。當人們依願去求,確能如願感應,有其感應的力量存在。只不過佛菩薩的悲願、加被力,雖然永遠顧念著眾生,光照著眾生,但是如果眾生沒有「自力」,即自己沒有修持、累積福報、智慧的資糧,甚至沒有真切的信願,即使佛菩薩的願力無遠弗屆,也無能為力。

感應道交

要與佛菩薩產生感應,除了對佛、法、僧三寶要有信心,也要相信自己。由相信自己的自力引發他力的感應,進而加強了自力的力量,自信信他,才能夠「感應道交」。

自力與他力是相輔相成的,如此一來「自助而後天助﹂,必能在宗教上達到自我安慰感的昇華。只是令人疑惑的是,感應這麼殊勝,為何社會上仍不斷以負面的價值來判斷?

問題要回到個人的身上。一般人崇敬佛菩薩,想要產生感應,例如向菩薩許願,希望菩佛薩佑助,往往是從個人出發,與自身的功利息息相關。這種為個人利益的祈求,是出於人性,本是無可厚非,卻容易因利益而使有心人有機可乘,而導致不法的事件。社會上因神通、感應等靈異現象而引發的詐財、欺騙的新聞不斷,探討事件的背後,往往受害者也難辭其咎。因此,從佛教的立場並不特別強調感應的功用,或者說完全他力,沒有理論基礎的宗教感應,並非佛教所特別強調,佛教所認定的他力感應,必須先出於自力的要求。

而且站在佛教的立場,不但相信法界一切有佛菩薩的存在,也承認靈體鬼神的存在,因此如何去分辨他力的感應,是來自於佛菩薩,或者是來自於山、石、樹、木等靈體鬼神,常常也是一般人對感應的疑惑。

面對感應,把心端正起來很重要。因為佛菩薩本身是沒有私欲的,而人本身會產生感應多半是與自己的七情六欲有關,也因為有七情六欲,一般人容易被誘導蒙蔽,而產生幻想。

過去禪宗在修行時就強調要非常清淨,而有所謂「魔來魔斬,佛來佛斬」的說法。任何反應、任何感應都要當成平常現象和幻覺幻境處理,才是最健康、最安全的禪修觀念。因為一般人無法判斷異常經驗的真假,與其因此患得患失,不如一律視為是假是幻,會比較妥當正確。

感應僅是鼓勵,修行才是重點

在修行的道路上,感應只是信仰過程中必然的副產品,一切仍需要智慧來分辨與觀照,正信、正行,加上自己不斷努力才行。倘若修行是為了追求感應的神祕經驗,便會加重於「我感應到」的執著,此即背離佛陀的教法。將感應視為信仰的鼓勵,自信信他,才能與佛菩薩「感應道交」,獲得勇氣繼續邁向真正的目標─精進不放逸的修行。