內容簡介

未經鍛鍊的心,有著各種無明、煩惱,往往是人生絆腳石;經過禪法鍛鍊的心,才能閃耀出智慧的光芒,發揮破暗光明的力量!

修行猶如提煉金礦,開採時必須先將摻雜在金礦裡的雜質清除之後,才能取得純粹的金質;經過鍛鍊的心清淨了,面對日常生活中的人、事、物,便能時時生起覺照力,清楚照見一切,遠離種種煩惱塵垢,身心輕安自在!

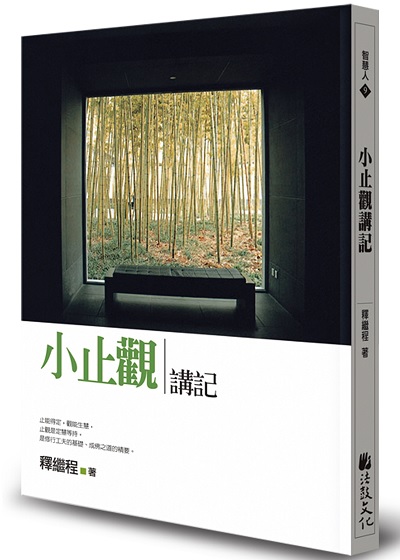

本書為繼程法師第一本禪修開示的結集,

內容詳細講述如何掌握正確的禪修觀念及方法,例如:打禪七的心態、氣動時的處理、掉舉與昏沉的對治、身心的調和、止觀法門的修學和應用等,對於想認識禪法、體驗禪修利益的讀者,是一本相當實用的入門書。

作者簡介

釋繼程

一九五五年生於馬來西亞,一九七八年依止竺摩上人出家,同年赴台灣松山寺受具足戒,並於佛光山中國佛教研究院研究部進修。期間曾親近印順長老、星雲法師,並於聖嚴法師門下修習禪法,成為法子。

返回馬來西亞後,曾閉關一千日;出關後,活躍於大馬佛教界,曾擔任馬來西亞佛教青年總會總會長、馬來西亞佛教僧伽總會副主席等職;並創辦主持大專佛青生活營、教師佛學生活營、靜七、大專靜七、精進靜七、禪十等禪修課程。近年並前往台、美、歐等地,主持佛學講座及禪修課程。

著作甚豐,論作:《一代人天師範》、《人生佛教概論》、《談經說論話人生》,散文:《佛國楞伽記》、《緣》、《出家情》、《悠然》、《禪話綿綿》、《船到橋頭》,詩合集:《三人行》,開示錄:《小止觀講記》、《六妙門講記》、《百法明門論講錄》,以及隨筆類:《頭上安頭》、《默照話頭》等五十餘種,並創作現代佛曲歌詞逾百首。

目錄

〔新版序一〕 寫給台灣讀者

〔新版序二〕 禪為何物?

〔原版序〕 春在枝頭

卷一 基礎篇

只管用功

一、打七的動機愈單純愈好

二、不求表現,也不和他人比較

三、掌握方法,從覺察呼吸開始

守護根門

一、染著是修行最大障礙

二、以智慧疏通對五欲的染著

三、以「減法」來平衡內心

直心修行

一、淨化自心就是修行

二、不以自己的程度衡量別人

三、以真誠心修學佛法

熏習淨化

一、親近善法,向內熏修

二、藉事觀心,不斷自我提昇

三、修定為了鍊心,鍊心為了修慧

用功歷程

一、初入門的方法─息門與色門

二、心繫方法─凝聚心的力量

三、觀想佛法─將佛法轉化為內在智慧

由止入觀

一、修止時的身心現象與對治

二、現觀與佛法的觀想

三、參話頭與默照

全力以赴

一、每天都是全新的一天

二、不緣過去、現在與未來

三、把握每一個當下

深信因果

一、接受當下的事實

二、如是因,如是果─建立正知正見

三、不斷製造善的因緣

拓寬道路

一、以智慧觀照苦果

二、把惡緣轉化成善因

三、自己用功,也幫助別人修行

調身調心

一、調息讓身心調和

二、身與心相互配合

三、姿勢正確,工夫才能持久、穩定

觀心無常

一、世間一切皆是生滅無常

二、接受無常,苦惱即消除

三、以無常觀面對生活的種種

剎那永恆

一、一切現象都是緣起

二、領悟無常,智慧即生

三、如實觀照一切、處理一切

卷二 精進篇

正方法

一、調身、調息、調心,息息相關

二、把念頭安放在數息上

三、修行與生活非兩回事

四、讓心保持專注與沉穩

正觀念

一、建立正知正見的觀念

二、修行有必然的程序

三、學習時刻調和身心

正心態

一、往內觀照自心

二、消除慢心,減輕煩惱

三、反省自覺,捨離物欲

正覺照

一、無知容易造作惡業

二、生活中處處皆可提起覺照

三、攀附事物源自內心愛染

四、保持定時定量的用功

正觀想

一、止觀雙運,智慧方現

二、去除煩惱,清淨心自現

三、能觀與所觀

正解脫

一、養壺與調心

二、佛法的核心─緣起

三、如實知,如實見

四、活在當下,隨順法性

精采書摘

一切現象都是緣起

如果我們是比較深細地去觀察,甚至可以看到剎那的無常、剎那的生滅;從剎那的無常,看出原來生滅的現象是即生即滅的。如果我們再進一步去體會它的本性,會發現它是不生不滅的。實際上如果我們真正把握到無常真實的意義,就能夠從觀察無常的過程中,進一步了解到一切現象都是緣起的。因為是緣起,所以現象的顯現都是無我的,也即是沒有一個恆常不變的個體,它不會單獨存在,也不可能完全自主的。因此,我們從無常就明白到緣起的道理,或者從緣起就知道無常的道理。我們也能從無常明白到無我的道理,或者從無我就可以知道是無常,實際上這些都是從不同的角度去觀察世間的實相。

我們平常都是通過感官去接觸外塵,因為感官的作用也是無常、緣起的。但是當它接觸外境或者現象時,是否能夠準確地把訊息傳進來?而內心裡面心識的作用,是不是也能夠那麼準確地分析這些現象呢?雖然理論上我們知道一切現象都是無常的,但是我們可以看到,當一些訊息傳進來時,我們感覺到很真實。比如一杯熱茶,你拿久了手會痛的,那種感覺很真實。可是這種我們認為很真實的感覺,實際上是由許多因緣組合的;如果這些因緣離散了,這種感覺就不存在了。

當我們真正了解、分析的時候,會發現那些看似不變的東西,實際上一直在變化著。從物理學的角度去看,世間並沒有一樣不變的東西,一切事物都只是「能」或「力」的作用,「力」是不可能靜止不動的。物理學家從原子而發現到核子、粒子、中子和電子,實際上他們只是把這些東西假定下來,並看不到這些東西;他們只是通過它們產生的作用,確定這些東西的存在。這些東西是不是確實存在呢?其實它們都是在動的過程中,所以沒有辦法去測驗它們是不是真的存在?但是,從它們的作用過程中所產生的「力」,我們通過定律或者經過分析,知道有這樣的情形。由此可推論整個宇宙都是在變化中,一切都是在動的過程中;沒有一樣事物是靜止的,也沒有一刻是靜止的。

從宇宙的無常變化到身心的無常變化,我們可以觀察到它們的共通性。雖然顯現的現象不一樣,但是它們所依據的性質都是一樣的。然而明白這個道理之後,我們是否就能夠在現實生活中運用這樣的觀念,幫助我們消除種種的煩惱和苦痛呢?這就要看我們如何去處理它了。

實際上我們不一定要觀察到非常細微,才能掌握到佛法的中心思想。有些時候我們可以從現實生活看到無常,比如看到一個人去世,就聯想到自己有一天也會這樣。假如當時我們正在和別人爭執一樣東西,看到有人去世,我們會想:「如果我現在就死了,我還要爭什麼?」當下的一種領悟,可能就把這個苦惱拋開了。我們從經典裡,可以看到一些辟支佛行者是通過自己修行而證得解脫的;他們也許是看到樹上的葉子飄落下來時,就覺悟到世間無常而解脫自在的。中國佛教的禪宗頗有類似的意境。

佛法的智慧,不是靠知識的累積而得;知識的累積,不一定能夠產生智慧。智慧必須要通過一種領悟,也即是要通過一種專注、警覺、觀照的作用,方能顯發。從觀照的過程中,我們要更深一層去分析、判斷它,乃至抉擇它。通過這種種的訓練,才可能產生一種領悟。

有的人對外在現象的觀察或者佛法的知性層面有了理解之後,就可以把他所了解的轉化為智慧,也即是說他領悟到佛法,而並不只是知道佛法,或者累積佛法的知識而已。有些人在打禪七前也看過一些佛書,明白佛教的道理,可是在打坐用功時,是不是能夠把佛法用上去呢?或者在用功的時候,只是把那些道理拿來想一想?是否能在止觀的過程中,觀察到念頭不斷地飄過,就明白原來自己的心也是無常的?從觀察外在的無常到達念念無常,實際上也正反映能觀的作用是無常的、是相對的、是因緣和合的。如果能夠如此不斷地去體會、去領悟,也就能夠把內心很多不正確的知見消除,同時對外在的實相、乃至對自己身心的實相看得更加清晰。